Participar en foros donde las mujeres somos las que hablamos y las que escuchamos es todo un privilegio.

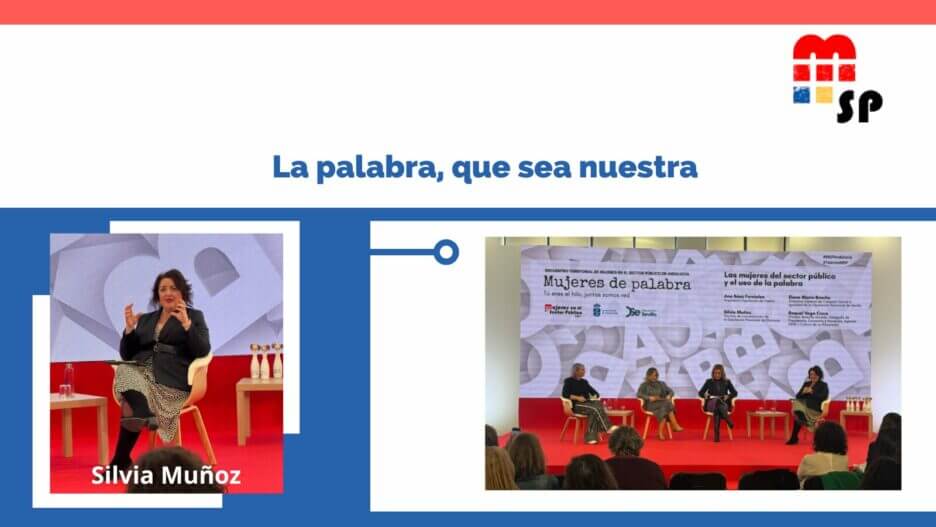

Yo tuve la suerte de participar en el Encuentro Territorial de Mujeres del Sector Público de Andalucía el pasado 14 de marzo en La Rinconada y hacerlo además en una mesa redonda que bajo el título “Las mujeres del sector público y el uso de la palabra” nos permitió exponer las claves que considerábamos como ejes de la comunicación de las mujeres.

Inspirada por mi querida Ana Báez (https://mujeresenelsectorpublico.com/callar-a-penelope/ ), participante en esa mesa, yo también quiero compartir algunas de las cuestiones que considero esenciales sobre como usamos las mujeres la palabra.

La palabra no es neutra

Bastan unos pocos ejemplos para entender que el uso de las palabras en nuestro idioma obedece a criterios claramente machistas.

Algunos ejemplos dentro del principal diccionario del español, el de la RAE. «Sexo débil” se define como el «conjunto de las mujeres», o “zorra” se plantea como sinónimo de prostituta, meretriz, puta, furcia, ramera, fulana y pelandusca.

Y ya entrando en el ámbito de lo público asistimos a definiciones curiosas como la de “hombre de gobierno” que según la RAE es “gobernante, dirigente, administrador, representante, jefe, regidor, director, autoridad, curaca, presidente” mientras se define “mujer de gobierno” como “Mujer de su casa. Criada que tenía a su cargo el gobierno económico de la casa”. Algo similar ocurre al describir la expresión «mujer pública» que históricamente, se ha utilizado para referirse a una prostituta mientras “hombre público” es “hombre que tiene influencia y presencia en la vida social”.

Apenas estos pocos ejemplos me llevan a concluir que las palabras, no son inocuas, son intencionales y elegir unas u otras dota de distinto significado lo que expresamos.

Lo que no se nombra no existe

En esta misma línea, sobre la intencionalidad de lo que hablamos, es necesario detenernos en cómo las palabras nos permiten construir la realidad.

Para ello nos podemos apoyar en un enunciado muy conocido y que se le atribuye, no sin cierta controversia, al crítico y filósofo George Steiner, la frase “lo que no se nombra no existe” que se ha interpretado que está incluida en su libro «Fragmentos un poco carbonizados». Ahí él explora la relación entre lenguaje y existencia. Plantea una idea que se situ en un plano lleno de lógica: «lo que no se puede conceptualizar no se puede decir; lo que no se puede decir no puede existir». Lo que nos ayuda a concluir que la construcción de la realidad pasa por verbalizar los hechos, y de ahí llevamos a nuestro día a día que en la construcción del habla hechos habituales como el uso del masculino como forma de amparar a la generalidad es algo que a todas luces invisibiliza a las mujeres.

Nombrar algo, ya sea un concepto, una experiencia o un grupo de personas, lo hace visible. Al darle un nombre, lo sacamos del ámbito de lo indefinido y lo llevamos al terreno de lo reconocible.

El lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la moldea. Las palabras que utilizamos influyen en nuestra forma de pensar y percibir el mundo.

En resumen, el lenguaje es una herramienta poderosa que nos permite construir nuestra realidad social. Nombrar algo es darle existencia, visibilidad y reconocimiento.

Por esa razón nosotras debemos nombrarnos, incluirnos, destacarnos.

Y por esa misma razón debemos evitar el masculino genérico porque no nos incluye, nos invisibiliza y oculta, porque no es genérico, es masculino. Es esencial alejarnos de la idea de que lo masculino es la norma y lo femenino es complementario. El masculino genérico refleja una visión androcéntrica del mundo, donde lo masculino se considera el centro y la medida de todas las cosas.

Afortunadamente el español es un idioma muy rico donde existen alternativas que nos permiten hablar desde la inclusión. Utilizar palabras que incluyan tanto a hombres como a mujeres, como ciudadanía, en vez de ciudadanos y ciudadanas, infancia, en lugar de niños y niñas, juventud, en lugar de chicos y chicas o sociedad, en lugar de hombres o mujeres.

Un ejemplo de que nombrar ayuda a otorgar parameros de existencia es lo ocurrido hace pocos años al nombrar las diversas identidades de género lo que ha resultado fundamental para su visibilización y a partir de ahí para su reconocimiento y aceptación social.

No nos creen por ser mujeres

Las palabras dichas por mujeres tienen menos credibilidad.

Esta afirmación que es posible que hayamos percibido de forma subjetiva, es una de las conclusiones que obtuvieron en 2023 Sarah Banet-Weiser y Kathryn C. Higgins, investigadoras de la Universidad de Pensilvania, y que han recogido en su ensayo “Credibilidad. Por qué no se cree a las mujeres”.

En él plantean la confluencia de dos fenómenos en este momento que vivimos: la ola feminista del #MeToo que ha amplificado de forma exponencial múltiples casos de acoso y agresión sexual y el auge de la ‘posverdad’.

O, dicho de otro modo, la paradoja de que precisamente cuando tantas mujeres alzan la voz para denunciar la cultura de la violación, de la normalización de las agresiones a las mujeres, se extienda el debate público sobre quién y qué es suficientemente creíble, sobre qué testimonios son fiables y cuáles deben quedar supeditados al recelo.

Las autoras analizan que no se cree por igual a todo el mundo, sino que la credibilidad se construye a través de la identidad, donde se entrelazan privilegios de género, raza y clase.

Traído a nuestra realidad más cercana, la de nuestro país, movimientos como el #SeAcabó y la proliferación masiva de bulos y mentiras entorno a los asuntos que atañen a las mujeres como la tan extendida sobre la existencia de denuncias falsas de violencia de género posicionan nuestras opiniones o versiones en un espacio de cuestionamiento, no nos creen.

Y ahí se apoyan corrientes cada vez más amplias de reacción antifeminista y el auge de movimientos de los reaccionarios y ultraconservadores contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres.

En un momento en el que el statu quo parece reaccionar de manera más furibunda que nunca ante las amenazas contra los privilegios que se ciernen sobre él, este lúcido ensayo cobra un valor fundamental a la hora de analizar los retos que las mujeres seguimos teniendo ante nosotras.

Tomemos la palabra

Dadas las circunstancias mencionadas es clave que tomemos la palabra. Que nos la demos cada una a nosotras mismas y facilitemos que la tomen otras mujeres.

Cada vez que tengamos la oportunidad de decir, digamos. No deleguemos, abandonemos el maldito síndrome de la impostora.

Y cada vez que tengamos en nuestro ámbito profesional la oportunidad de dar voz, tratemos de elegir a mujeres.

Y por otra parte usemos las palabras de forma intencional, abandonemos la inocencia de que todas las palabras son igualmente validas y hagámoslo desde la convicción de que la lengua es una herramienta clave para la transformación social.

Usemos las muchas posibilidades que nos ofrece el rico lenguaje español en acepciones inclusivas con genéricos, por ejemplo.

Nombrémonos porque solo así contribuimos al cambio social hacia la igualdad, que la palabra también sea nuestra.

No hay comentarios en La palabra, que sea nuestra